New York, 16 mars 1933. Dans le quartier de Brooklyn, une jeune immigrée polonaise juive donne naissance à un petit garçon, Sandy Weill. A des kilomètres de là, le sénateur Carter Glass et le député Henry Steagall planchent sur la loi de séparation des activités bancaires, qui sera adoptée par le Congrès en juin 1933, et qui portera leurs noms, le Glass-Steagall Act. Les deux hommes n'ont aucune raison d'être au courant de l'heureux événement survenu trois mois plus tôt à Brooklyn, chez les Weill. S'ils avaient su que le petit Sandy n'était autre que le futur patron de la banque Citigroup, et que, pour créer cette dernière, il mettrait tout en œuvre afin de faire abroger le Glass-Steagall Act...

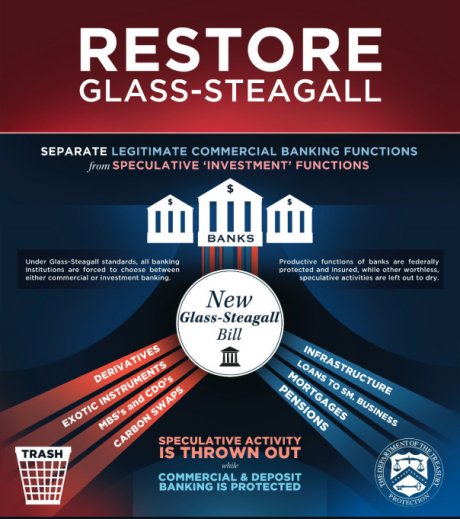

Ce Glass-Steagall Act qui, dans le sillage de la crise de 1929, a découpé les banques en deux. Avec, d'un côté, les banques de détail, sagement occupées à collecter les dépôts de leurs clients et à octroyer des crédits aux particuliers et aux entreprises. Et, de l'autre, les banques d'investissement, qui opèrent sur les marchés financiers. Le but de ce découpage étant que, plus jamais, les banques ne s'amusent à spéculer sur les marchés avec l'argent des déposants, comme elles ne s'étaient pas privées de le faire avant la Grande Dépression.

Tour à tour, les banques jouent la carte de la menace ou celle du fayotage

Mais, dès les années 1960, les banques de détail se sentent engoncées dans le costume que leur a taillé le Glass-Steagall Act. Elles aimeraient bien tâter du marché des obligations municipales et le font savoir à leur régulateur de l'époque, la Réserve fédérale américaine (Fed). Commence alors un lobbying destiné à assouplir le Glass-Steagall Act, lobbying qui durera plus de 30 ans.

Tour à tour, les banques, et notamment Citicorp, JP Morgan et Bankers Trust, jouent la carte de la menace ou celle du fayotage. La menace : limités à la banque de détail ou aux activités de marchés, les établissements bancaires américains sont trop petits et donc trop peu compétitifs par rapport à leurs concurrents étrangers qui, eux, ont le droit de jouer sur les deux tableaux. Le fayotage : Nous ne sommes plus en 1933, la SEC (Securities and Exchange), le gendarme américain des marchés financiers, est devenue si efficace... Les agences de notation financière sont tellement sophistiquées... Il est aujourd'hui si aisé d'identifier les investisseurs...

Travelers et Citicorp, une fusion à 70 milliards de dollars

Les banquiers font mouche. En partie. Sans aller du tout jusqu'à abroger le Glass-Steagall Act, la Fed l'assouplit à la fin des années 1980, en autorisant les banques à tirer 5% maximum de leurs revenus d'activités de marchés. Mais il faudra attendre une dizaine d'années encore avant que le Glass-Steagall Act ne soit purement et simplement jeté aux orties.

C'est là qu'entre en scène Sandy Weill. En 1998, le petit garçon de Brooklyn est âgé de 65 ans et dirige le groupe de services financiers Travelers. Lui vient l'idée de fusionner avec Citicorp. John Reed, le patron de la banque américaine, est d'accord. Le 6 avril 1998, les deux groupes annoncent leur rapprochement, une opération de 70 milliards de dollars, la plus importante jamais réalisée à l'époque dans toute l'histoire de l'industrie et des services.

La naissance de Citigroup, un pied de nez au Glass-Steagall Act

Le nouvel ensemble, baptisé Citigroup, est un véritable monstre, présent tant dans la banque de détail que dans la banque d'investissement, avec, à l'époque, un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars, une capitalisation boursière de 140 milliards, et plus de 100 millions de clients dans une centaine de pays. Bref, un véritable pied de nez au Glass-Steagall Act.

Mais Sandy Weill fait depuis des mois le siège des bureaux d'Alan Greenspan, le président de la Fed, de Robert Rubin, le secrétaire au Trésor - qui, au passage, deviendra l'un des bras droits de Sandy Weill chez Citigroup - et, même, du président des Etats-Unis, Bill Clinton, afin de les convaincre d'autoriser le rapprochement entre Travelers et Citicorp. Les autorités de régulation donnent leur assentiment à la fusion, à condition que... le nouveau groupe se conforme au Glass-Steagall Act d'ici deux ans.

Les grands établissements rallient les banques indépendantes à leur cause

Hors de question pour Sandy Weill, qui redouble d'efforts de lobbying, d'autant plus que les cours de Bourse de Citicorp et de Travelers, après s'être envolés le jour de l'annonce de la fusion, replongent, les investisseurs finissant par douter que Citigroup voie le jour. « J'ai en premier lieu formé une alliance avec Phil Purcell et David Komanksy [respectivement patrons de Morgan Stanley et de Merrill Lynch, à l'époque ; Ndlr], afin de travailler au changement (de la loi). L'une de nos tâches les plus urgentes consistait à surmonter la traditionnelle fraction qui existait dans le secteur financier, en ralliant à notre cause les petites banques indépendantes, lesquelles étaient réfractaires à une concentration du secteur qui menacerait leur autonomie », raconte Sandy Weill, dans son autobiographie, parue en 2006 et intitulée « The Real Deal. » Ensuite, « les autres dirigeants de banques et moi-même avons expliqué au Congrès et aux différentes administrations que les banques américaines risquaient de demeurer à la traîne du secteur bancaire mondial, si la législation n'était pas modifiée », écrit l'ancien patron de Citigroup.

La finance américaine aura dépensé 350 millions de dollars pour en finir avec le Glass-Steagall Act

L'argument va porter, aidé par les 150 millions de dollars de donations faites par le secteur financier aux partis politiques, en 1997 et en 1998. Deux années au cours desquelles la finance américaine aura dépensé 350 millions de dollars, au total, pour convaincre les Etats-Unis d'en finir avec le Glass-Steagall Act. Elle obtiendra gain de cause en 1999, avec le vote de la loi Gramm-Leach-Bliley, qui modernisera le secteur des services financiers. « Cinq ans plus tard, au cours d'un dîner, j'ai recroisé l'ancien sénateur Gramm, qui m'a dit, avec un brin de facétie : « Le Congrès a fait une erreur, avec la loi Gramm-Leach-Bliley. Il aurait dû l'appeler la loi Weill-Gramm-Leach-Bliley ! » », se délecte Sandy Weill, dans son autobiographie. Tout est dit.

Lire aussi :

>>> Histoire(s) de la (non) régulation bancaire (2/5) : Comment le lobby a neutralisé les lois "anti prêts-rapaces"

>>> Histoire(s) de la (non) régulation bancaire (3/5) : Comment les banques françaises ont détricoté la loi Moscovici

>>> Histoire(s) de la (non) régulation bancaire (4/5) : La colère de la Banque d'Angleterre contre le lobby bancaire

>>> Histoire(s) de la (non) régulation bancaire (5/5) : Goldman Sachs, ou comment contourner la règle Volcker

Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois

Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.

Soyez le premier à donner votre avis !