Le 21 avril 2002, l'apparition du visage de Jean-Marie Le Pen sur les écrans de télévision des Français avait provoqué une onde de choc dans tout le pays. Le président sortant Jacques Chirac (UMP) se retrouvait confronté au candidat du Front national (FN) après un premier mandat de cohabitation avec la gauche de Lionel Jospin. Le candidat du Parti socialiste (PS) et ex-Premier ministre est éliminé dès le premier tour et annonce qu'il se "retire définitivement de la vie politique". À l'époque, l'abstention avait atteint un niveau record à 28%. L'extrême droite arrivait au second tour d'une élection présidentielle, une première dans l'histoire de la Vème République avec 16% des suffrages exprimés.

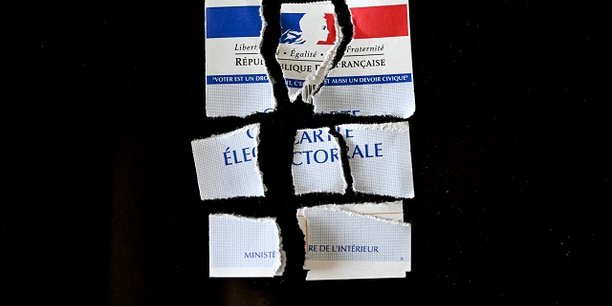

Vingt ans plus tard, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Reconquête d'Eric Zemmour cumulent à eux deux plus de 30% des intentions de vote selon les derniers sondages. À la veille du premier tour du scrutin présidentiel, beaucoup d'indicateurs anticipent une abstention vertigineuse. Entre les deux longues années de pandémie et la guerre en Ukraine, les Français vont-ils bouder les urnes après une campagne jugée atone par de nombreux observateurs ? Il faut dire que tous ces événements ont jeté une ombre immense sur la campagne électorale entamée à l'automne 2021.

Lors des scrutins des élections municipales de 2020 et des élections régionales de 2021, l'abstention atteint des niveaux stratosphériques. Moins d'un tiers des électeurs s'est déplacé lors de ces élections intermédiaires. Même si l'élection présidentielle mobilise traditionnellement une plus grande partie des Français, beaucoup d'observateurs redoutent une nouvelle fois une désertion des bureaux de vote. "Tous les indicateurs semblent montrer une abstention élevée [...] L'abstention pourrait approcher le record de 2002, voire même le dépasser. Certains résultats évoquent un chiffre de 30%. À la présidentielle, la participation est en général autour de 80%", explique Jean-Yves Dormagen, professeur de Sciences-Politiques à l'université de Montpellier interrogé par La Tribune. Lors de la dernière présidentielle en 2017, 22% des électeurs ne s'étaient pas rendus au premier tour de l'élection. Sous la Vème République, il s'agit du troisième record après ceux de 1969 et de 2002. A l'inverse, la participation avait battu un sommet à l'élection de 2007 lorsque Nicolas Sarkozy avait remporté le scrutin.

Le tournant des années 80

L'abstention est loin d'être un phénomène récent. Les chiffres de juin 2021 sont l'aboutissement d'un long processus de délitement entamé dans les années 80. Les différentes enquêtes sociologiques et travaux sur le sujet pointent le tournant des élections législatives de 1986. À l'époque, le président de la République socialiste François Mitterrand confie les rênes de Matignon à Jacques Chirac alors à la tête du RPR, principal parti d'opposition pour une période de cohabitation de deux ans. A l'époque, le chef de l'Etat socialiste met en place des élections législatives basées sur un scrutin proportionnel. 1986 marquera la percée du Front national dans les rangs de l'hémicycle avec 35 élus au Palais Bourbon.

Depuis, les chiffres de l'abstention ne cessent de grimper en flèche pour les élections législatives. Le pourcentage d'abstention est ainsi passé de 30,8% en 1993 à 32% en 1997, puis de 35,6% en 2002 à 39,6% en 2007 souligne un épais rapport de plus de 100 pages de la fondation Jean-Jaurès remis à l'Assemblée nationale à l'automne 2021.

Entre 2012 et 2017, le taux d'abstention aux législatives a bondi passant de 42,8% à 53,1%. Si l'élection présidentielle semble résister, les derniers résultats de l'abstention aux élections locales laissent présager encore une forte démobilisation. "L'enjeu de dimanche prochain est de savoir si la présidentielle va résister à l'abstention", souligne Jean-Yves Dormagen, co-auteur avec Céline Braconnier de l'ouvrage "La démocratie de l'abstention : aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire", (Editions Gallimard).

Un long désenchantement

Entre la défiance à l'égard des politiques et la critique des institutions, les facteurs de la démobilisation électorale sont souvent multiples. Sur ce point, les chercheurs préfèrent parler d'abstention au pluriel. "Depuis les années 1980-1990, le politique ne « change plus la vie » (NDLR ; le slogan de la campagne de François Mitterrand en 1981), ne propose plus de vision de société suffisamment claire pour entraîner de large adhésion populaire", expliquent les experts de la Fondation Jean Jaurès missionnés par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

Parmi les événements les plus récents, il semble que la pandémie a accéléré le repli des individus sur eux-mêmes et leur sphère privée après tous les confinements à répétition. "La politique n'intéresse plus les gens, qui ne veulent plus sortir de chez eux. Apathie sociale, apathie démocratique. La crise et la pandémie n'ont fait que renforcer le recentrage sur soi, sur son intérêt particulier", indique le directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, Jérémie Peltier.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron annonçait le retour des "jours heureux " après la pandémie en référence au programme du Conseil national de la résistance (CNR) élaboré à partir de 1943, les vagues d'infection à répétition et l'éclatement du conflit en Ukraine ont miné le moral des Français selon les dernières enquêtes de l'Insee.

Le fléau de la non-inscription et de la mauvaise inscription

Au-delà des facteurs conjoncturels, il y existe des raisons plus structurelles comme la non-inscription sur les listes électorales ou la mauvaise inscription. Les sociologues définissent ces mal-inscrits comme les personnes qui ne résident plus dans la même commune que leur dernière inscription électorale. Les étudiants ou les professionnels en mobilité sont régulièrement concernés par ce phénomène. "Malgré la facilitation des procédures de procuration par le numérique, beaucoup voient dans le déplacement dans le bon bureau de vote un coût trop fort par rapport à l'enjeu du vote. D'autres ne sont tout simplement pas conscients du lieu d'inscription et découvrent le dimanche du vote leur erreur, qui est alors irréparable", soulignent les chercheurs.

Au total, ces mal-inscrits seraient entre 6 et 7 millions en France sachant que la France est le dernier pays européen à ne pas proposer de réinscription automatique en cas de déménagement. A cette population s'ajoutent 3 à 4 millions de non-inscrits sur les listes électorales en raison notamment du manque de connaissance du calendrier à respecter pour s'inscrire.

Même si la période pour s'inscrire s'est allongée, le taux de non inscription pourrait rester élevé. Au total, le potentiel de personnes qui sont éloignées des urnes ou qui ne peuvent pas voter culmine à 10 millions en France. Selon le dernier décompte de l'Insee 47,8 millions de personnes étaient inscrites en mars dernier, soit une augmentation de 856.000 par rapport à mai 2021. Ce qui signifie que la marge de progression est immense pour améliorer ce taux d'inscription et donc celui de la participation.

Les jeunes et les catégories populaires, grands absents des bureaux de vote

Élection après élection, les travaux de recherche montrent que les jeunes ont tendance à bouder les élections plus que n'importe quelle autre catégorie. Aux régionales de 2021, seuls 16% des 18-24 ans et 19% des 25-34 ans se sont déplacés lors du premier tour. A l'inverse, même si l'abstention des personnes âgées de plus de 65 ans a été forte (46%), elle est sans commune mesure avec les jeunes. "Ce scrutin met ainsi au grand jour la logique de vote intermittent propre aux jeunes générations. Si celles-ci conservent un fort intérêt pour l'élection présidentielle, elles se démobilisent néanmoins massivement - et de plus en plus - lors des élections intermédiaires", précisent les rapporteurs.

Résultat, les plus âgés sont souvent surreprésentés dans les différentes institutions au regard de leur poids démographique. Les chercheurs en sciences sociales évoquent plusieurs raisons à cette forte abstention chez les jeunes. Il peut s'agir dans bien des cas "d'une abstention protestataire" ou encore d'une "abstention d'indifférence".

L'autre groupe de population qui désertent les urnes sont les catégories populaires. Aux dernières régionales, 43% des cadres ont voté contre seulement 23% des ouvriers. Il existe également un clivage très net en fonction des revenus. Ainsi, 84% des personnes vivant dans un foyer avec moins de 1.000 euros par mois ont déserté les urnes contre 54% chez les personnes vivant dans un foyer avec plus de 3.500 euros par mois. Après une campagne peu mobilisatrice, les Français pourraient à nouveau déserter les urnes malgré les enjeux déterminants de ce scrutin. Face à cette possible désertion, le candidat Macron s'est montré ouvert à un débat sur le vote obligatoire dans les colonnes du Parisien.