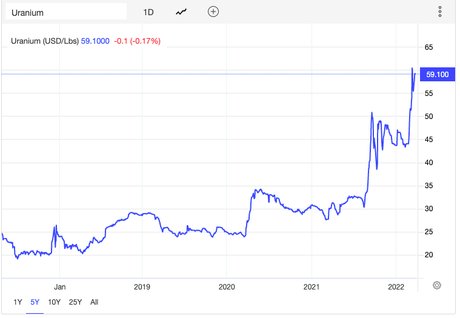

Contrairement à l'Europe qui en est très dépendante des hydrocarbures importés de Russie, les Etats-Unis ont décidé de cesser les importations de pétrole russe. En revanche, ils se sont bien gardés de le faire pour l'uranium enrichi qui alimente leurs centrales nucléaires. La Russie contrôle en effet 35% de l'offre mondiale d'uranium enrichi. La menace d'une interdiction d'exporter a fait flamber le prix de 30% depuis le début du conflit. Sur un an, la hausse avoisine 100%, avec un record de 11 ans battu début mars, la livre d'uranium enrichi (U3O8) dépassant les 60 dollars sur le marché à terme.

-

-

L'intérêt national menacé aux Etats-Unis

Paradoxalement, la menace d'embargo est double. D'une part, aux Etats-Unis, le sénateur républicain John Barrasso du Wyoming a déposé la semaine dernière un projet de loi pour interdire les importations russes d'uranium, justifié par le fait que les revenus financent la guerre contre l'Ukraine. Le sénateur rappelle dans un communiqué que "les importations de la Russie et de ses alliés, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, représentent près de la moitié de l'uranium (plus exactement, 46 % de leurs besoins en 2020, selon l'US Energy Information Administration) alimentant les centrales nucléaires des États-Unis. Ce niveau élevé de dépendance à l'uranium étranger menaçait notre intérêt national et notre sécurité nationale avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, maintenant c'est tout simplement inacceptable". Il appelle à relancer la production locale, d'autant plus que le Wyoming, l'Etat où il est élu, exploite de l'uranium. En 2018, la production minière y était de 635.000 livres (294,3 tonnes) de U3O8.

Car même si un accord commercial limitait les achats russes pour les besoins des centrales atomiques aux Etats-Unis, il ne serait pas aisé de remplacer rapidement le yellowcake russe. Sur ce point, les Etats-Unis sont dans une certaine mesure dans la situation de l'Allemagne et sa dépendance au gaz russe. L'offre mondiale du combustible utilisé dans les centrales nucléaires est en effet fournie par peu de pays.

Le Kazakhstan, principal producteur de minerai

Mais, de son côté, Moscou agite aussi la menace de cesser les ventes d'uranium aux États-Unis en réponse aux sanctions imposées par les Etats-Unis et l'Europe. En début de semaine, le vice-Premier ministre, Alexander Novak, interrogé sur ce point, a précisé: "Cette question est aussi à l'ordre du jour, elle est en train d'être étudiée".

Les principaux producteurs de minerai d'uranium sont le Kazakhstan, dont les extractions équivalent à elles seules à celles des trois autres producteurs principaux: le Canada, l'Australie et la Namibie, selon le rapport rédigé conjointement par l'Agence de l'énergie nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie nucléaire: "Uranium 2020, resources, production and demand". La Russie se situe loin derrière avec 7%, sauf qu'elle possède une partie de la production du Kazakhstan via une joint-venture entre le producteur local Kazatomprom et le géant du nucléaire russe Rosatom. Surtout, la Russie possède près de la moitié des capacités mondiales de traitement - un processus complexe - et d'enrichissement de l'uranium, qui en plusieurs étapes transforme le métal lourd en combustible pour alimenter les réacteurs nucléaires.

Si les centrales nucléaires ont suffisamment de stocks d'uranium pour tenir plusieurs mois, leurs opérateurs doivent planifier l'approvisionnement plusieurs années à l'avance. Mais, comme d'autres matières premières, la sécurisation de cet approvisionnement en minerai est crucial. L'enjeu est loin d'être négligeable, l'énergie nucléaire fournit environ 20 % de la production d'électricité aux États-Unis et 10 % à l'échelle mondiale, selon la World Nuclear Association.

Outre la Russie, les autres pays qui enrichissent l'uranium sont la France et le Canada ainsi que la Chine. Mais cette dernière n'alimente pas que ses propres réacteurs et n'est donc pas exportatrice.

Le retour en grâce de l'énergie nucléaire

Depuis la catastrophe au Japon de la centrale de Fukushima en 2011, dû à un tsunami, l'énergie nucléaire a fait l'objet d'un rejet de l'opinion publique et de la contestation d'Ongs comme Greenpeace et de partis politiques écologistes qui avait notamment conduit l'Allemagne et sa chancelière Angela Merkel à écarter définitivement cette option pour alimenter en énergie le pays. Mais la nécessité de réduire rapidement les émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique et aujourd'hui, comme le montre le conflit en Ukraine, de cesser la dépendance à l'égard du gaz, du pétrole et du charbon russes, ont remis l'énergie atomique sur le devant de la scène. Le mois dernier, le président français, Emmanuel Macron, évoquait "une renaissance du nucléaire" pour la France, qui se traduirait par la construction de 14 nouveaux réacteurs EPR2, dont huit posés en option sur le plus long terme, ainsi que du maintien du parc actuel le plus longtemps possible, soit soixante ans au moins après la construction des centrales existantes.