Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, rares sont les Français qui n'ont jamais entendu parler de Gazprom, cette immense compagnie russe spécialisée dans l'extraction et le commerce du gaz naturel. Et pour cause, depuis février 2022, l'Europe lutte pour se défaire de son emprise, alors que la société contrôlée par le Kremlin lui a coupé le robinet au fil des mois.

De quoi voler la vedette à une autre entreprise russe, à l'influence grandissante mais dont le nom reste peu connu du grand public : le géant du nucléaire Rosatom. Ce dernier revêt pourtant un rôle stratégique dans l'approvisionnement électrique de l'Union européenne, en alimentant nombre de ses réacteurs. Preuve que le secteur de l'atome civil est loin de se soustraire aux enjeux géopolitiques, les liens s'avèrent d'ailleurs plus complexes encore que pour le gaz russe. « Afin de remplacer ce dernier, vous pouvez trouver du GNL [gaz naturel liquéfié, ndlr] quelque part dans le monde en relativement peu de temps. Mais il est impossible de faire de même pour le combustible nucléaire, tant la chaîne d'approvisionnement reste lourde et complexe », glisse un connaisseur du secteur.

Malgré le conflit en cours, le business de Rosatom continue donc en coulisse, sans essuyer de sanctions ni du côté de Bruxelles, ni de celui de Moscou. « Cela arrange la Russie, qui tente de ne pas politiser la question », explique à La Tribune Tatiana Romanova, professeure de relations internationales à l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg. Mais aussi l'Europe, bien incapable de s'en priver à moyen terme. Début février, des données compilées par le Royal United Services Institute du Royaume-Uni montraient ainsi que les achats de combustible et de technologie nucléaires russes par l'Union européenne ont atteint en 2022 leur plus haut niveau depuis trois ans.

Seul Rosatom sait assembler les combustibles de certaines centrales en Europe

Et ce commerce prend racine dès l'amont du cycle, à travers la transformation du combustible utilisé dans les centrales nucléaires. Car avant de pouvoir produire de l'électricité, l'uranium extrait des mines doit être enrichi, via un processus industriel consistant à augmenter la proportion d'isotopes fissiles. Or, le pays dirigé par Vladimir Poutine reste le leader incontesté en la matière, avec 40% des capacités mondiales dont 30% en Europe et 25% aux Etats-Unis. Un héritage de la guerre froide qui enchaîne les Occidentaux, du moins sur le court terme.

Cependant, il existe des concurrents à Rosatom sur ce marché crucial. Notamment le groupe français Orano et l'anglo-germano-néerlandais Urenco, qui s'activent déjà pour étendre leurs propres capacités d'enrichissement, afin de s'éloigner peu à peu de la Russie. Si bien que Washington devrait pouvoir limiter à 15% ses importations russes d'uranium enrichi d'ici à 2030, et réfléchit même à un nouvel objectif ambitieux de 0% dès 2025 - même si l'Europe, elle, se garde bien d'imposer des quotas.

En réalité, l'accointance la plus problématique se trouve ailleurs. « Et plus précisément dans la toute dernière phase de transformation du combustible avant son chargement en centrale, c'est-à-dire l'assemblage de celui-ci », explique à La Tribune Teva Meyer, chercheur à l'IRIS et spécialiste du nucléaire civil. Car sur ce segment, Rosatom ne fait face à aucune concurrence pour alimenter certaines centrales nucléaires d'origine russe, y compris en Europe.

Concrètement, il s'agit là de convertir l'uranium enrichi en oxyde d'uranium, lequel prend la forme d'une poudre noire comprimée puis cuite au four, de façon à former de petits cylindres appelés pastilles (qui consittuent le « carburant » final). Seulement voilà : « ces pastilles ne fonctionnent pas comme le pétrole ou le gaz : on ne peut pas les interchanger », précise Teva Meyer. Autrement dit, chacun de ces combustibles nucléaires est dimensionné, pensé, équilibré pour les caractéristiques d'un réacteur en particulier, et ne peut pas servir à alimenter une installation d'un autre modèle. Or, seul Rosatom maîtrise pleinement cette ultime étape pour approvisionner les centrales que l'entreprise a vendu à l'étranger, et dont le design diffère de celles d'EDF, par exemple.

Résultat : concernant les réacteurs de conception russe VVER-440, qui équipent déjà la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque, il n'existe pas de filière mature d'assemblage en-dehors de la Russie. « Cela a déjà été fait par le passé, notamment par l'entreprise espagnole Enusa. Mais faute de contrat, les Occidentaux ont laissé tomber », explique Teva Meyer. Pire : pour un autre modèle en pleine expansion, les VVER-1200 (dont deux sont planifiés dès 2026 en Hongrie, ainsi qu'un autre en Finlande, même si le projet est suspendu), « on n'a même pas commencé à s'y intéresser », complète le chercheur.

« Tant qu'il n'y a pas d'incitation financière, les entreprises occidentales, comme le Français Framatome ou l'Américain Westinghouse, n'iront pas sur ces marchés », poursuit-il.

L'Américain Westinghouse s'active

Ces derniers pourraient néanmoins assembler les combustibles d'un dernier type de réacteur de conception soviétique, les VVER-1000, que l'on trouve par exemple en République tchèque ou en Bulgarie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2022, Prague et Sofia ont contractualisé avec Westinghouse afin que l'entreprise américaine approvisionne une partie de leurs centrales nucléaires VVER-1000.

D'autant que les Occidentaux ne partent pas de zéro. Au début des années 2000, l'Union européenne a mis de l'argent sur la table via le programme Euratom pour diminuer la dépendance à Moscou des « PECO », ces huit pays d'Europe centrale et orientale nouvellement intégrés (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie). Surtout, le mouvement s'est accéléré après l'annexion de la Crimée par la Russie, en 2014. Car à la demande de l'Ukraine, qui possède des réacteurs VVER-1000, Westinghouse s'est activé pour mettre au point une filière d'assemblage des combustibles de type russe, dans un site localisé en Suède.

« Et ils y sont parvenus, puisqu'aujourd'hui, Kiev ne dépend plus de Moscou pour l'approvisionnement de ces installations », note Tatiana Romanova.

Mais « cela reste opéré à une échelle très modeste », nuance la professeure. « Même si l'on voulait construire une filière au-delà de l'Ukraine, cela prendrait du temps. A chaque fois qu'un pays souhaite changer de fournisseur pour alimenter l'un de ses réacteurs, il doit refaire la licence d'exploitation. En République tchèque, il a fallu compter sept ans ! » ajoute Teva Meyer. Depuis 2014, l'Union européenne tente néanmoins de raccourcir ces délais, en mettant en place procédures unifiées. « Mais pour l'instant, cela n'a pas vraiment donné de résultats », affirme le spécialiste.

A cet égard, l'Hexagone dispose cependant d'un avantage de taille : avant l'invasion de l'Ukraine, Framatome avait signé un accord avec Rosatom lui permettant d'approvisionner les réacteurs nucléaires sous licence russe. Ainsi, l'entreprise tricolore n'aurait plus besoin de s'engager dans de longues procédures administratives si elle souhaitait fabriquer ses propres pastilles pour les réacteurs de Rosatom vendus à l'export.

Reste que le processus n'en est qu'à ses prémices, puisque Framatome ne produit aujourd'hui pas de combustible compatible avec les centrales VVER, quel que soit leur type.

Rosatom numéro 1 mondial

Surtout, ces questions dépassent largement les frontières des Vingt-Sept. Car l'empire de Rosatom est immense, l'entreprise occupant la première place du podium pour le nombre de centrales nucléaires en projet ou en construction à travers le globe. De l'Egypte au Bangladesh en passant par la Turquie, la Chine, l'Inde ou l'Iran, les affaires s'avèrent florissantes. En février, le patron de Rosatom, Alexey Likhachev, a même affirmé avoir engagé des pourparlers avec une dizaine de pays, parmi lesquels « trois ou quatre » seraient « sur le point » de signer des accords intergouvernementaux.

Il faut dire que la compagnie ne joue pas à armes égales avec ses concurrents occidentaux, comme EDF ou Westinghouse. Car la société russe a mis au point un astucieux système pour attirer de nouveaux clients, en leur proposant de construire, d'exploiter mais aussi de financer les centrales vendues à l'export. Et ce, en se rétribuant ensuite, par exemple, sur la vente de l'électricité (sur le même principe que les concessions). Or, les ingénieristes européens, et plus généralement de l'OCDE, n'auraient pas le droit d'imiter ces pratiques, les règles de concurrence leur empêchant formellement de signer ce type de contrat.

Ainsi, pour rembourser sa future centrale d'Akkuyu composée de 4 réacteurs VVER-1200, la Turquie devra acheter à Moscou au moins 50% de l'électricité produite par la centrale pendant 15 ans, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 30 milliards de dollars. Quant au Bangladesh, où deux VVER-1200 devraient voir le jour à Rooppur dès l'année prochaine, Rosatom finance 80% de l'installation sur crédit, grâce à un prêt de pas moins de 10 milliards d'euros.

« Cela a forcément des implications politiques, avec des relations tissées sur le long terme », souligne Tatiana Romanova.

Jusqu'à provoquer des rapports de domination ? « Au Bangladesh, le prix de vente des installations vendues par la Russie représente un pourcentage dingue de la dette extérieure du pays. Cela participe logiquement, avec d'autres choses, à y renforcer l'influence du Kremlin », note Teva Meyer.

D'autant que pour tisser sa toile, Rosatom n'hésite pas à multiplier les combines. Par exemple, en invitant de nombreux étudiants du Zimbabwe ou de l'Ouganda dans des universités à Moscou, de manière à former une main-d'œuvre compétente dans les pays ayant en tête de développer l'atome civil, en l'échange de l'achat de réacteurs de technologie russe.

EDF va perdre du terrain

Face à cette concurrence féroce, les Etats-Unis tentent de s'adapter. Et ont récemment changé leur système d'autorisation de crédits, afin de proposer à leurs clients des aides au financement. C'est d'ailleurs ce qui a joué en Pologne, laquelle a choisi en octobre Westinghouse pour mettre au point la première centrale nucléaire du pays, et le Sud-coréen KHNP pour la construction de futurs réacteurs, plutôt que le Français EDF.

« Les Américains disposent d'une importante capacité de financement, tandis les Sud-Coréens sont capables de baisser considérablement les coûts, grâce à l'influence de grands conglomérats [incluant notamment Samsung, Hyundai ou Doosan, ndlr] et un puissant lobbying de la part du gouvernement de Séoul », analyse Teva Meyer.

Dans ce jeu mondialisé, EDF risque forcément d'échapper à une grosse partie du gâteau. Son nouveau PDG, Luc Rémont, a d'ailleurs récemment fait savoir que le groupe comptait réduire la voilure à l'export, afin de se concentrer sur le programme de relance de l'atome civil sur le territoire français.

Surtout que les dés sont pipés sur un autre pan de la gestion de l'atome. Car pour vendre un maximum de réacteurs nucléaires à l'étranger, Rosatom garde un autre atout dans sa manche, face auquel EDF pourrait, là aussi, difficilement rivaliser. En effet, l'entreprise propose à ses clients de leur reprendre l'intégralité des combustibles usés générés par leurs futures centrales. La Russie a ainsi modifié son droit intérieur, de manière à lui permettre d'importer des déchets nucléaires, ce qui est formellement interdit dans l'Union européenne. De quoi séduire les dirigeants n'ayant pas les moyens de gérer ces matières encombrantes sur leur territoire, à condition, bien sûr, qu'ils acquièrent leurs réacteurs auprès de l'entreprise russe plutôt que de se tourner vers l'un de ses concurrents.

Alors que de nombreux pays espèrent accueillir rapidement leurs toutes premières centrales atomiques, notamment sur les continents africain et asiatique, Rosatom ne manque donc pas de ressources pour s'offrir un avenir radieux à l'export. Et devrait par là-même engranger des revenus très confortables, tout en renforçant l'influence du Kremlin pour les décennies à venir sur une nouvelle génération d'acheteurs.

______

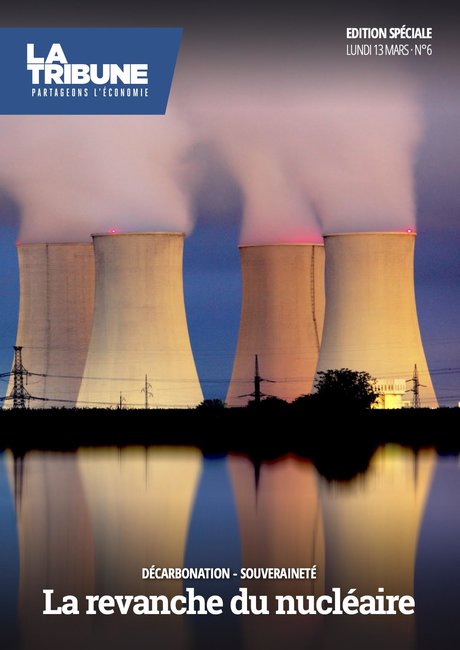

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL « LA REVANCHE DU NUCLÉAIRE »

[ ► Cliquez sur la Une pour accéder à notre édition spéciale de 82 pages]

- Nucléaire et renouvelables, le « en même temps » de la décarbonation

- Douze ans après Fukushima, la revanche du nucléaire

- Y aura-t-il assez d'uranium pour la relance du nucléaire dans le monde ?

Plan d'urbanisme à Paris : les professionnels dénoncent « une aberration », le premier adjoint d'Hidalgo leur répond

Plan d'urbanisme à Paris : les professionnels dénoncent « une aberration », le premier adjoint d'Hidalgo leur répond

Sujets les + commentés