C'est un projet vertigineux, quasiment inimaginable à l'échelle d'une vie humaine. Et pour cause, celui-ci part d'un constat déroutant : nul ne peut prédire l'avenir de nos sociétés, ni écarter leur éventuel délitement dans 500, 1.000 ou 10.000 ans. Un scénario du chaos incompatible avec l'entreposage en surface des déchets nucléaires les plus radioactifs, dont on sait qu'ils resteront dangereux pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Car d'ici là, il sera impossible de garantir que les générations suivantes disposeront des moyens suffisants pour gérer cet héritage toxique, sans s'exposer à des contaminations mortelles ou à un déversement dans l'environnement.

Telle est la raison d'être de Cigéo, cet immense complexe qui devrait se déployer dans les départements de la Meuse et de la Haute-Marne... ou plutôt en-dessous. Acronyme de « Centre industriel de stockage géologique », Cigéo repose sur une idée insolite : celle de ne pas compter sur l'homme du futur pour s'occuper de ces matières. Dans le détail, il s'agit des éléments de moyenne activité à vie longue (MA-VL), qui constituent 3% du volume des résidus radioactifs pour 4% de leur radioactivité. Mais surtout, de ceux de haute activité (HA), qui ne constituent que 0,2% du volume total... pour 96% de leur radioactivité totale en France.

Quelque 85.000 mètres cubes de ces déchets, dont la moitié existent déjà, devront ainsi être confinés à un demi kilomètre sous terre. Et plus précisément dans une couche argileuse de 130 mètres d'épaisseur stable depuis 155 millions d'années, avant que le lieu ne soit définitivement scellé autour de l'an 2150. De quoi enfouir l'épineux problème de leur prise en charge, espère-t-on à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), l'établissement public chargé de s'en occuper.

« Il est bien plus facile de modéliser le comportement d'une roche sur un million d'années que de prévoir l'évolution de l'homme sur ce même laps de temps. [...] C'est pourquoi la solution privilégiée est une solution passive », explique-t-on en son sein.

La France a d'ailleurs déjà inscrit ce choix dans une loi votée en 2006, après une évaluation par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et des débats publics et parlementaires.

Pas d'installation de stockage à date

Reste que pour l'heure, Cigéo n'existe pas. Avant d'en débuter les travaux, l'Andra doit d'abord décrocher le décret d'autorisation de création (DAC) du centre, dont elle a déposé la demande le 16 janvier dernier, après avoir obtenu cet été qu'il soit qualifié de projet d'« utilité publique ». Elle ne dispose d'ailleurs toujours pas de l'intégralité du foncier nécessaire en surface, puisque de Bure à Saudron, en passant par Mandres-en-Barrois, 15% du terrain lui échappe dans les villages concernés, soit environ 120 hectares - qu'elle pourra acquérir à coup d'expropriations grâce à son nouveau statut de projet d'utilité publique. Et la construction ne devrait commencer que dans cinq ans.

« Celle-ci s'écoulera ensuite sur quatre générations. Dans un contexte de plus en plus crisogène, le déploiement sera extrêmement progressif », précise le directeur général de l'Andra, Pierre-Marie Abadie.

Preuve en est, les colis contenant les déchets de « haute activité » ne descendront dans la zone de stockage de manière industrielle qu'autour de 2085. En attendant, ceux-ci resteront entreposés dans des installations en surface, soit sur leurs sites de production, soit à La Hague (géré par Orano), soit à Marcoule ou à Cadarache (pilotés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA).

Un immense laboratoire comme site témoin

Mais si rien, ou presque, n'est encore matérialisé, le projet ne date pas d'hier. « Le dépôt du dossier pour le DAC, c'est le résultat de 30 ans d'études et de recherches, de 20 ans de travail au laboratoire souterrain, et d'environ 10 ans d'étude de conception ! », souligne-t-on à l'Andra. En effet, dès 1994, l'établissement a mené des investigations sur quatre sites candidats (dans le Gard, dans la Vienne, en Meuse et en Haute-Marne), avant d'installer, il y a une vingtaine d'années, un laboratoire souterrain dans les deux derniers départements. Le but : étudier la faisabilité de Cigéo, grâce à des expérimentations en conditions réelles.

Implanté à 490 mètres de profondeur, ce site voisin du futur centre d'enfouissement (et d'ailleurs parfois confondu avec lui) n'a donc pas vocation à accueillir des déchets nucléaires. Mais fait office d'ébauche, afin de permettre à l'Andra de récolter « des milliards » d'informations, et par là-même de s'assurer que la roche argileuse de la région confinera bien la radioactivité à très long terme. « Il y a 28.000 points de mesure en continu, qui envoient 3 millions de données par jour. C'est l'ASN qui nous a demandé de créer un ouvrage de même dimension que Cigéo, pour en vérifier l'impact », explique une source en interne.

Dans cette cathédrale souterraine, ce sont ainsi 2,2 kilomètres de galeries qui se déploient dans la roche. Lesquelles se croisent à plusieurs endroits, de manière à étudier les réactions de la couche géologique aux différentes perturbations humaines. A quelques dizaines de mètres de l'un des deux puits d'accès, un imposant carrefour bardé de câbles et de capteurs, aux airs d'étrange fourmilière industrielle, permet même de surveiller les éventuelles instabilités induites par la rencontre de quatre immenses tunnels.

« À cette intersection à quatre branches, il y a un cumul de la fracturation. On y a donc installé plus de 400 capteurs pour vérifier que la zone fissurée ne va pas au-delà de ce qu'on pensait », précise-t-on à l'Andra.

L'argile, une barrière naturelle

Et jusqu'ici, les résultats sont « rassurants », fait-t-on valoir dans ses rangs. Il faut dire que toute la réussite du projet, dont les enjeux sont forcément colossaux, repose sur les propriétés chimiques de cette roche et sur la résistance de la couche aux creusements. Car compte tenu de la très longue vie de certains déchets, les colis dans lesquels ils seront placés (avec une matrice en verre, béton, résine ou bitume, entourée d'un conteneur en métal ou en béton) se dégraderont forcément avant qu'ils ne perdent toute leur dangerosité. Par conséquent, « ils relâcheront tôt ou tard des éléments radioactifs », explique l'Andra. A ce moment-là, la couche d'argile devra prendre le relais, et piéger ces éléments assez longtemps pour qu'ils n'en sortent pas avant d'être devenus inoffensifs pour l'homme et pour l'environnement.

« Le confinement ultime de la radioactivité ne peut pas reposer sur des barrières créées par l'homme, comme le béton ou le bitume. [...] L'argile naturelle peut jouer ce rôle, car elle est peu perméable. Schématiquement, une goutte d'eau y progresse de moins de dix mètres en un million d'années », développe une géologue de l'Andra.

Pour le vérifier, l'établissement public a d'ailleurs injecté, il y a plusieurs années, des traceurs radioactifs à un endroit précis dans l'argile. Grâce à des capteurs innovants installés en 2021 et mesurant en temps réel le rayonnement engendré, « les scientifiques n'ont même plus besoin de découper la roche en question pour affiner leurs modèles », se félicite-t-on à l'Andra.

Un peu plus loin, de longs conduits exigus transpercent la roche ici et là, dont il est impossible de distinguer le fond. Il s'agit en fait de prototypes des « alvéoles », ces tunnels obtus dans lesquels seront poussés les colis de déchets à vie longue, mesurant environ 70 centimètres de diamètre et 80 à 150 mètres de long. Pour l'heure, le laboratoire de l'Andra en compte une trentaine.

« A l'intérieur, des capteurs et la fibre permettent de vérifier s'il y a une déformation du tubage. Cette année, on va en creuser un de 150 mètres de long. Pour l'instant, on a pu aller jusqu'à 112 mètres », développe une source interne.

A Cigéo, les matières radioactives seront ainsi descendues par funiculaire, puis acheminées dans ce type d'alvéoles de manière robotisée, grâce à une navette contrôlée à distance. Une fois sur place, une hotte de transfert s'appareillera à la porte du conduit, où les colis seront empilés automatiquement.

« Ceux de haute activité mesurent environ 1,20 mètre, et on pourra en placer maximum une quarantaine dans un tube de 80 mètres, car il faudra respecter une certaine distance », note-t-on à l'Andra.

En tout, Cigéo réceptionnera ainsi 225.000 colis primaires, répartis en 170.000 déchets de moyenne activité et 55.000 de haute activité.

L'angle mort des déchets générés par les futurs réacteurs EPR

Mais ce plan déroulé sur le (très) long terme élude une question centrale : celle des déchets générés par les futurs réacteurs nucléaires que le président Emmanuel Macron entend construire sur le territoire français. Car, dans son dimensionnement, Cigéo se concentre sur le parc existant, censé fonctionner encore quelques décennies tout au plus - du moins pour la majorité des centrales. La demande d'obtention du DAC déposée auprès de l'ASN le 16 janvier dernier n'élargit d'ailleurs pas l'horizon à l'éventualité d'une relance de l'atome, pourtant déjà bien engagée (même si rien n'est arrêté).

Or, si un tel chantier était mis en route, le premier réacteur EPR2 ne verrait pas le jour avant 2035, au mieux. Et les autres suivraient progressivement, jusqu'en 2050 environ. Autrement dit, selon ce programme ambitieux, la France pourrait générer des déchets radioactifs jusqu'à la fin du siècle pour produire son électricité. D'autant que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a récemment fait savoir qu'elle envisageait une relance de l'atome encore plus ambitieuse que celle annoncée, en allant au-delà de 14 EPR si les industriels s'en disaient capables.

Interrogée sur ce trou dans la raquette, l'Andra se veut rassurante :

« Le sujet a été instruit par les services de l'État. [...] À date, il n'y a pas d'élément rédhibitoire empêchant de prendre aussi en charge ces déchets, le moment venu », fait valoir son directeur général, Pierre-Marie Abadie.

Seulement voilà : certains de ces déchets, notamment de haute activité, dégagent énormément de chaleur après leur passage en centrale nucléaire. Après avoir été utilisés, ils devraient donc encore refroidir pendant plusieurs dizaines d'années en surface, à l'intérieur d'immenses piscines gérées par Orano, avant de pouvoir descendre dans Cigéo. Ce qui retarderait considérablement le moment crucial du scellement définitif du site, et reporterait de facto la gestion de ces matières dangereuses sur davantage de générations.

Limiter le risque d'incendie

A ce questionnement s'ajoute l'angoisse d'une partie de la population autour de la sécurité du projet, notamment si la phase d'entreposage doit s'étendre sur plus de cent ans. A cet égard, l'incident de Stocamine de 2002 reste dans toutes les têtes. A l'époque, un incendie incontrôlable se déclare au fond d'un centre alsacien d'enfouissement de déchets ultimes hautement toxiques, piégeant les 42.000 tonnes d'arsenic, chrome, mercure et autres pesticides qui s'y trouvent. Près de vingt ans plus tard, ils y sont toujours confinés, sans aucune solution d'extraction du sous-sol contaminé.

Mais la situation s'avère différente à Bure, assure l'Andra. « Nous avons la capacité d'analyser les impacts en fonctionnement normal, mais aussi accidentel, et de les maîtriser », affirme à La Tribune Patrice Torres, directeur du Centre de Meuse/Haute-Marne. Quant à l'hydrogène dégagé par certains des déchets, dont la trop haute concentration pourrait entraîner un risque d'explosion, son taux est régulièrement surveillé, précise-t-il. Par ailleurs, pour éviter tout départ de feu, aucun engin à moteur thermique ne pénètrera dans la zone nucléaire de Cigéo, certifie le directeur du projet, Frédéric Plas.

« Les déplacements se feront toujours sur rails, avec des engins à moteur électrique. Certes, il y aura quand même des pompes et quelques équipements [inflammables] nécessaires aux manipulations, mais on les limitera au maximum », précise-t-il.

Enfin, une fois le site scellé, la question ne se posera plus étant donné qu'un incendie ne pourra pas se déclencher en l'absence d'oxygène, rappelle l'Andra.

« Front parlementaire » de la Nupes contre Cigéo

Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre les opposants. Y compris au niveau national, puisque la frange politique anti-nucléaire lutte, par extension, contre tout projet d'enfouissement des déchets générés par cette industrie. En septembre dernier, six députés de la Nupes, parmi lesquels Mathilde Panot, Antoine Léaument ou encore Aymeric Caron, s'étaient ainsi rendus à Bure pour lancer un « front parlementaire » contre Cigéo.

« L'enfouissement définitif des déchets nucléaires est pure folie, prétentieuse, typique de cet extractivisme, indifférent aux conséquences », avait alors cinglé la députée Sandrine Rousseau (EELV).

La contestation se décline aussi localement : tandis qu'une ZAD s'était constituée en 2016 aux abords du site, les militants ont été expulsés en février 2018 mais demeurent très actifs. Ils s'organisent par le biais de petites structures, comme la Maison de résistance à la poubelle nucléaire, Bure Stop, ou encore le Cédra, dont les actions sont relayées par l'association Sortir du nucléaire.

Dans les villages à proximité, impossible d'ailleurs de manquer les affiches et pancartes appelant à la résistance placardées contre les murs de maisons, collées à des lampadaires ou entreposées sous des panneaux de circulation. Auxquelles l'Andra répond, avec flegme : « On a déjà la moitié de ces déchets nucléaires sur les bras, il faut bien une solution pour les gérer. Et jusqu'ici, personne n'en a trouvé de meilleure ».

La France a planché sur une autre option pour gérer ses déchets nucléaires : la « séparation-transmutation ». Ce procédé complexe consisterait à réduire la nocivité de ces matières, en les transformant en éléments stables ou à la durée de radioactivité plus courte. Et ce, grâce à un passage dans des réacteurs à neutrons rapides. Mais pas de solution magique en vue, prévient le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : « Quoi qu'il arrive, il faudra toujours un stockage géologique profond », affirme à La Tribune François Sudreau, chef du programme cycle nucléaire. Pour le comprendre, il faut se pencher sur la composition de ces déchets radioactifs. Concrètement, il s'agit d'atomes dont le noyau comporte trop ou pas assez de neutrons pour être stable. A la sortie d'un réacteur nucléaire, on en retrouve deux types (en-dehors des 96% de combustibles usés, qui sont en théorie réutilisables) : les produits de fission, et les actinides mineurs (comme le neptunium, l'américium ou encore le curium). Pas de transmutation possible des produits de fission Pour ce qui est des premiers (les produits de fission), le CEA a conclu que leur transmutation n'est « pas faisable techniquement en l'état des connaissances ». « Au cours du processus, il se forme d'autres noyaux radioactifs du même type dans le réacteur. Donc à la fin il n'y a pas de gain : on aura toujours des produits de fission, quoi qu'on fasse », souligne François Sudreau. Autrement dit, ces éléments, qui représentent 4% de la masse totale des matières récupérées, demeureront extrêmement dangereux pendant plusieurs centaines d'années. Reste les actinides mineurs, qui comptent pour 0,1% de la masse totale, mais dont la durée de vie s'avère bien plus longue. « On pourrait transmuter le neptunium, mais pour le curium, qui est très très radioactif, ce serait quasiment impossible », poursuit François Sudreau. Quant à l'américium, des tests ont montré que c'était « techniquement faisable », ajoute-t-il. Notamment dans le cadre du fameux réacteur expérimental à neutrons rapides Superphénix, arrêté en 1997, et du projet de recherche Astrid, récemment abandonné par le CEA. Un procédé lourd et répétitif Mais un tel procédé « serait vraiment difficile à mettre en œuvre à l'échelle industrielle », nuance le scientifique. Et pour cause, avant qu'elle ne délivre des résultats satisfaisants, la transmutation prendrait énormément de temps. « On serait obligé de répéter la manipulation à de nombreuses reprises. Il faudrait fabriquer les pastilles une première fois, les irradier, les ressortir du réacteur, puis les retraiter pour re-séparer les éléments qui se seraient créés lors du processus, en refabriquer à nouveau, les remettre en réacteur... », énumère François Sudreau. Résultat : ces étapes multiples impliqueraient de s'engager sur une très longue durée d'exploitation du parc atomique. En d'autres termes, à faire plus de nucléaire...pour gérer des déchets nucléaires. Les recherches se poursuivent La France continue cependant de creuser le sujet. Et mise notamment sur un autre type de réacteur, dit « à sels fondus » (même si la gestion des déchets ne serait pas leur seul intérêt). Dans le cadre de France Relance, le CEA a ainsi engagé un programme sur 4 ans afin d'étudier les verrous technologiques autour du développement de ces machines. « C'est une voie intéressante pour la transmutation, car le combustible s'y trouverait sous forme liquide et tournerait en boucle dans le réacteur [plutôt que de manière séquencée, ndlr] », précise François Sudreau. Mais alors même que le concept date des années 1950, l'état de maturité de cette installation, encore jamais mise en service dans le monde (la Chine prenant néanmoins de l'avance), reste « très très très bas », insiste le scientifique. « Notre programme cherche justement à déterminer si ce réacteur est faisable ou non », souligne-t-il. Et même si la réponse s'avérait positive, cela ne changerait rien à l'impossibilité technique de supprimer la radioactivité des produits de fission, destinés à descendre dans Cigéo.ZOOM - Neutraliser la radioactivité des déchets : la piste de la transmutation

______

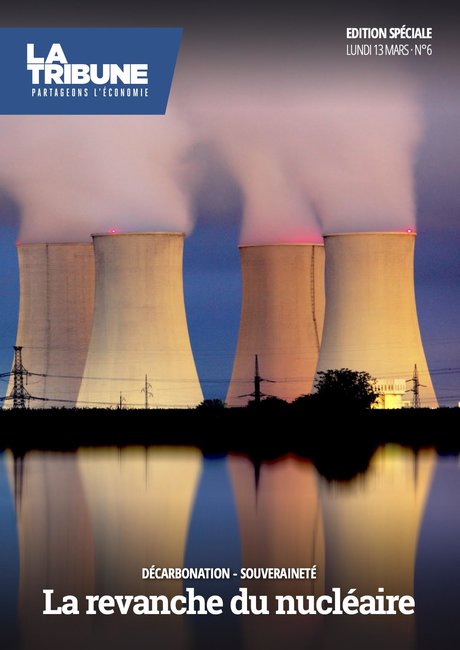

RETROUVEZ NOTRE DOSSIER SPÉCIAL « LA REVANCHE DU NUCLÉAIRE »

[ ► Cliquez sur la Une pour accéder à notre édition spéciale de 82 pages]

- Nucléaire et renouvelables, le « en même temps » de la décarbonation

- Douze ans après Fukushima, la revanche du nucléaire

- Y aura-t-il assez d'uranium pour la relance du nucléaire dans le monde ?

Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois

Economie de guerre : Nexter se dit capable de fabriquer 12 canons Caesar par mois

Sujets les + commentés