Le samedi 17 novembre 2018, la colère des « gilets jaunes », née de la hausse d'une taxe sur les carburants, avait surpris la France par son ampleur et son intensité. Au lendemain d'une mobilisation inédite de près de 290 000 personnes, et des violences ayant fait plus de 400 blessés, le Premier ministre Édouard Philippe affirme : « Le cap est bon, nous allons le tenir. »

Quelques semaines plus tard, après une journée de barricades sur les Champs-Élysées et la dégradation de l'Arc de triomphe le 1er décembre, à Paris, Emmanuel Macron renonce à la hausse de la taxe carbone et annonce un plan d'urgence pour le pouvoir d'achat.

Un an après ces samedis explosifs, le mouvement des « gilets jaunes » a fortement décru. Le gouvernement a réussi en partie à éteindre l'incendie avec 17 milliards d'euros de mesures favorables aux classes moyennes décidées entre décembre 2018 et à l'issue du Grand débat, en avril 2019.

Cette injection d'argent public a soutenu la demande intérieure, restée suffisamment robuste pour éviter une déroute de l'économie. Mais la situation sociale reste tendue : la transformation radicale de l'assurance-chômage et la prochaine réforme des retraites pourraient gonfler les rangs des manifestants lors de la grève interprofessionnelle du 5 décembre. L'Assemblée des « gilets jaunes » réunie le 2 novembre à Montpellier a appelé à rejoindre les syndicats. Le spectre de l'hiver 1995 plane sur la France.

Une production relativement peu affectée

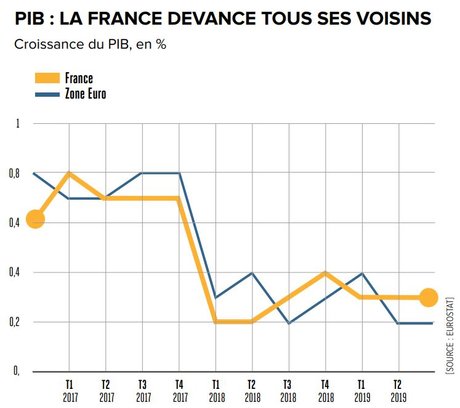

Pour autant, les conséquences de ce mouvement social inédit sont restées relativement limitées sur la croissance. Selon l'Insee, les manifestations ont ôté 0,1 point à la croissance du PIB au dernier trimestre 2018. Un chiffre qui n'a pas changé selon Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee.

« Sur le plan macroéconomique, l'effet apparaît relativement modéré. Au niveau de la production manufacturière, des problèmes d'approvisionnement ont pu être ponctuellement constatés mais au total, elle semble avoir été relativement peu affectée. Au niveau de la consommation, la dernière estimation est une progression de 0,4 % pour le dernier trimestre 2018. »

Surtout, les performances économiques de la France ont été supérieures à celles de ses voisins européens. « Même au quatrième trimestre, nous ne sommes pas en deçà de la moyenne de la zone euro. Les premières estimations du PIB du dernier trimestre 2018 ont été décevantes mais elles ont été revues à la hausse. C'est difficile de voir un effet extrêmement marqué sur la croissance », abonde Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

« Pour la première fois depuis six ans, la France passe au-dessus de la moyenne de la zone euro en 2019 et 2020 », ajoute-t-il, alors que la croissance en Allemagne et en Italie reste au point mort depuis plusieurs trimestres (voir graphique ci-contre). Certaines communes et entreprises ont dû faire face à des dégâts matériels sévères. À l'été, les assureurs avaient indemnisé pour environ 217 millions d'euros de préjudices selon le rapport parlementaire des députés de la majorité Jean-René Cazeneuve et Roland Lescure, rendu public le 17 juillet dernier. « Ces coûts sont les plus visibles, mais ils ne représentent qu'une partie minoritaire du total des pertes subies par les entreprises », soulignent-ils. Au niveau sectoriel, le commerce de proximité dans les centres-villes a été particulièrement touché avec des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % à 30 % par rapport à l'année précédente.

[Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir]

L'activité touristique durement touchée

Du côté des centres commerciaux, les déficits de chiffre d'affaires sont estimés à 2 milliards d'euros, sachant que ceux situés en périphérie de certaines villes comme Bordeaux auraient bénéficié d'une hausse d'activité lors des samedis de mobilisation. En outre, le commerce en ligne a pu générer de l'activité.

L'autre secteur le plus durement touché a été le tourisme. Les établissements hôteliers et l'hébergement-restauration ont enregistré une baisse de 2,5 % au cours du premier trimestre 2019, sans compter les annulations du mois de décembre. Sur le front de l'emploi, 5 283 demandes d'activité partielle en lien avec le mouvement des « gilets jaunes » ont été validées par le ministère du Travail. Celles-ci ont concerné 75.277 salariés. En outre, 3.225 entreprises ont reçu des indemnisations spécifiques pour un montant de près de 13 millions d'euros.

Pour éteindre la gronde des ronds-points, Emmanuel Macron a multiplié les mesures socio-fiscales en faveur du pouvoir d'achat des Français. Elles sont évaluées à environ 17 milliards d'euros pour 2019 et 2020 en prenant en compte la baisse de 5 milliards d'euros de la fiscalité sur le revenu.

« Pour l'année 2019, l'Insee s'attend à une progression du pouvoir d'achat des ménages de 2,3 %. Par unité de consommation, c'est une progression de 1,8 %. C'est la variation de pouvoir d'achat la plus élevée depuis douze ans », affirme Julien Pouget.

Un rebond attendu du pouvoir d'achat

Les mesures budgétaires mises en oeuvre par le gouvernement à la suite de la révolte des « gilets jaunes » ont eu « un impact très positif sur la croissance du PIB en 2019 », selon l'OFCE.

« Elles ont été ciblées sur la classe moyenne avec la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, la baisse de la CSG pour certains retraités. Ces mesures ont eu un effet significatif sur le pouvoir d'achat en 2019 et 2020. En 2020, il y a également les mesures issues du grand débat avec la baisse de la fiscalité sur les ménages et la réindexation des retraites jusqu'à 2000 euros », rappelle Mathieu Plane. Au total, le centre de recherches rattaché à Sciences Po Paris estime le gain à 0,3 point de PIB pour 2019 et à 0,2 point en 2020. Ces mesures contra-cycliques, qui sont intervenues à un moment où l'économie européenne tournait au ralenti, ont permis à la croissance française de résister.

La hausse du pouvoir d'achat des ménages et la baisse du prix de l'énergie n'ont pas eu de répercussions massives sur la consommation au cours de cette année. Si elle devrait légèrement accélérer en 2019, (1,1 % contre 0,9 % en 2018), c'est surtout l'investissement des entreprises et des collectivités locales qui a été dynamiques à l'approche des élections municipales. Les économistes de l'Insee s'attendent néanmoins à un nouveau rebond du pouvoir d'achat en fin d'année avec la seconde vague de la baisse de la taxe d'habitation.

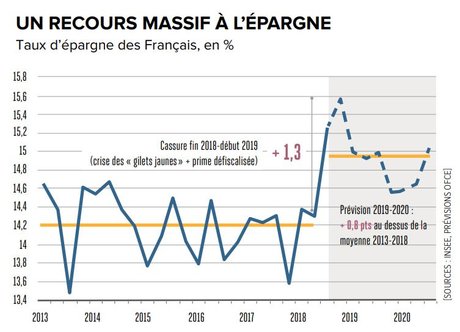

« La grande question est de savoir si les ménages vont reprendre des comportements davantage en phase avec leurs revenus. Le troisième trimestre 2019 montre que la consommation a été encore assez peu dynamique par rapport au pouvoir d'achat. Traditionnellement, quand il y a un choc positif ou négatif sur le pouvoir d'achat, la consommation met du temps à réagir », précise Mathieu Plane.

En attendant, les Français ont préféré épargner massivement (voir graphique ci-contre). Ce comportement reste difficile à expliquer pour les économistes interrogés alors que les taux d'intérêt restent très bas et que le rendement de l'épargne est faible, voire nul. « Généralement, l'épargne de précaution augmente avec le chômage. Alors qu'en ce moment, le chômage a tendance à baisser. Cette incertitude est liée au climat social, à la multiplication des réformes comme les retraites ou celle de l'assurance-chômage. Les Français sont très loin de connaître les modalités de la transformation du modèle de retraite »,conclut l'économiste de l'OFCE.

[Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir]